2010年11月17日

旅する言葉

漂泊/水平指向と垂直思考

最近、若い人は 水平指向的傾向 にあると思う。

時代が違うんだ。

無理もない

……………………………………………………………………………………………………

15年くらい前の話になるが

友人 S が 当時中学生くらいだった息子のことで

こんな話をした。

息子 T君 最近テレビをよく見ているという

特に興味の無さそうなテレビ番組でも見ているし

いろいろな番組を見ている

Sは おかしいと思い 息子 T に聞いたそうだ

T の 答え

別に好きでも興味がある訳でもないが

見ておかないと 友達との会話に付いていけないし

仲間はずれになるし ひいては いじめの対象になると

これを聞いて 正直 腹がたった

そういう 風潮にである

……………………………………………………………………………………………………

それから15年ともなれば もっと加速している。

情報量は比較にならない位 多い。

テレビに加え、インターネット、携帯にメール、レンタルショップ

これだけ忙しくなってくると 情報は見出しの部分を拾っていくしか無い。

広く、浅く というやつ それこそ 水平指向 となる

掘り下げている 時間などない。

僕たちの過去の世代 情報なんて極めて少なかった。

テレビも持ってなければ、携帯も固定電話もなく

ましてコンピューターにインターネットなんぞ

あるわけもない。

車も持ってないから行動範囲は限られている。

じゃ この時代、この人達何していたのかと思われるだろうが

それだけ 自分の趣味に打ち込めた

本を読む、レコードを聞く、映画を見る(勿論映画館で)

絵を描いたり、編み物をしたり、ものを作ったり、旅行をしたり

そんな時間は たっぷりあった。

人とは 携帯やメールで連絡は とれなかったし

直接 逢って ゆっくり 長々とおしゃべりをする。

わざわざ訪ねて行っても居なけりゃまた 歩いて帰る。

でも 無駄足なんかじゃない。

ゆっくり歩いていりゃ 道ばたの野の花だって気になるし

空の青さだって 移ろって行くのがわかる。

微妙な移ろいの変化は 自分が止まっていないと解らないものだ。

……………………………………………………………………………………………………

さて この前

なんとかウイルス とかに感染して 会社を休んだ。

ズーッとベットでひたすら寝ているか 雑誌を読んでいた。

こういう 時間が止まった空間

動いている世間の 時間の流れの外で

ちょっと違う時間を味わった。

いつもは 時間が僕を 押し流しているが

今日は違う 時間は 僕の為に止まっている。

一日は 永遠に 長く そして 色濃い

体はベットに水平に横たわっていても

頭ん中は 垂直に切り立っていました。

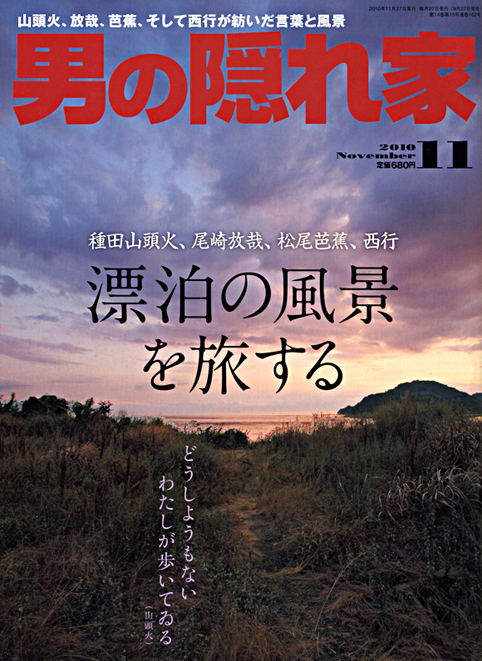

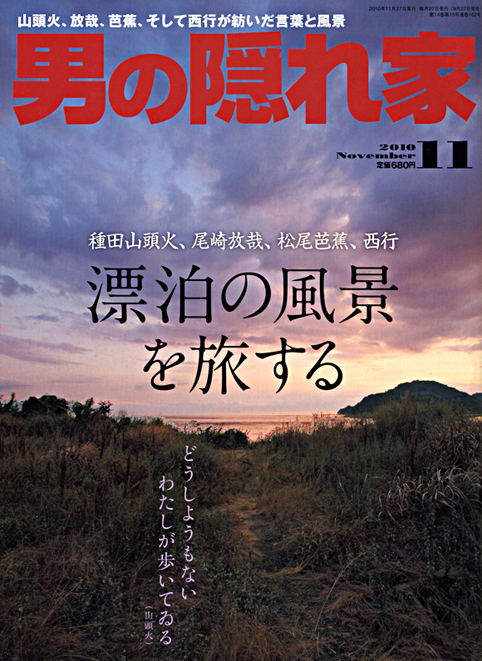

読んでいた雑誌は <男の隠れ家>

漂泊の風景を旅する 特集

西行、芭蕉、一茶、山頭火、放哉、井月 と

俳人,歌人の特集 でした。

さすらい という言葉が好きですが

漂泊という言葉もいい。

家も家族も世間も捨て 身一つでさすらう

残すものといえば 形を持たない

短い言葉の精神世界のみ

垂直思考の 極みです。

この雑誌の記事の中で

<沙石集> 明遍の言葉 出家遁世の定義

<世ニ捨テラレテ世ヲ捨テヌハ只非人成。

世ヲ捨ツトモ世ニ捨テラレズバ、遁レタルニアラズ>

とありました。

世を捨てるだけではだめで、世にも捨てられてこそ

出家遁世したことになる と

ナ ル ホ ド 厳し

……………………………………………………………………………………………………

松尾芭蕉の 奥の細道 の有名な冒頭の一文

月日は百代の過客にして、行きかう年も又旅人なり。

舟の上に生涯を浮かべ、馬の口とらへて老いを迎ふるものは、

日々旅にして、旅を栖とす。古人も多く旅に死せるあり。

予もいづれの年よりか、片雲の風に誘われて、

漂泊の思いやまず、・・・・・・・・・・

この 一文 限りなく深い

そして 芭蕉51歳 辞世の句

旅に病んで 夢は枯野を かけ廻る

こういう 魂の漂泊の旅人にして俳人

今のような 身一つになれない時代 には生まれては来ない人である。

芭蕉には 他の俳人と違って 生活の匂いが無い

余裕があったのかもしれないが 常に達観している。

そして、センスが抜群に良い。

世間を捨て 世間に捨てられ

自分をも捨てたところで

垂直に立ち昇る 言葉 も

また 旅人 か

旅する言葉

最近、若い人は 水平指向的傾向 にあると思う。

時代が違うんだ。

無理もない

……………………………………………………………………………………………………

15年くらい前の話になるが

友人 S が 当時中学生くらいだった息子のことで

こんな話をした。

息子 T君 最近テレビをよく見ているという

特に興味の無さそうなテレビ番組でも見ているし

いろいろな番組を見ている

Sは おかしいと思い 息子 T に聞いたそうだ

T の 答え

別に好きでも興味がある訳でもないが

見ておかないと 友達との会話に付いていけないし

仲間はずれになるし ひいては いじめの対象になると

これを聞いて 正直 腹がたった

そういう 風潮にである

……………………………………………………………………………………………………

それから15年ともなれば もっと加速している。

情報量は比較にならない位 多い。

テレビに加え、インターネット、携帯にメール、レンタルショップ

これだけ忙しくなってくると 情報は見出しの部分を拾っていくしか無い。

広く、浅く というやつ それこそ 水平指向 となる

掘り下げている 時間などない。

僕たちの過去の世代 情報なんて極めて少なかった。

テレビも持ってなければ、携帯も固定電話もなく

ましてコンピューターにインターネットなんぞ

あるわけもない。

車も持ってないから行動範囲は限られている。

じゃ この時代、この人達何していたのかと思われるだろうが

それだけ 自分の趣味に打ち込めた

本を読む、レコードを聞く、映画を見る(勿論映画館で)

絵を描いたり、編み物をしたり、ものを作ったり、旅行をしたり

そんな時間は たっぷりあった。

人とは 携帯やメールで連絡は とれなかったし

直接 逢って ゆっくり 長々とおしゃべりをする。

わざわざ訪ねて行っても居なけりゃまた 歩いて帰る。

でも 無駄足なんかじゃない。

ゆっくり歩いていりゃ 道ばたの野の花だって気になるし

空の青さだって 移ろって行くのがわかる。

微妙な移ろいの変化は 自分が止まっていないと解らないものだ。

……………………………………………………………………………………………………

さて この前

なんとかウイルス とかに感染して 会社を休んだ。

ズーッとベットでひたすら寝ているか 雑誌を読んでいた。

こういう 時間が止まった空間

動いている世間の 時間の流れの外で

ちょっと違う時間を味わった。

いつもは 時間が僕を 押し流しているが

今日は違う 時間は 僕の為に止まっている。

一日は 永遠に 長く そして 色濃い

体はベットに水平に横たわっていても

頭ん中は 垂直に切り立っていました。

読んでいた雑誌は <男の隠れ家>

漂泊の風景を旅する 特集

西行、芭蕉、一茶、山頭火、放哉、井月 と

俳人,歌人の特集 でした。

さすらい という言葉が好きですが

漂泊という言葉もいい。

家も家族も世間も捨て 身一つでさすらう

残すものといえば 形を持たない

短い言葉の精神世界のみ

垂直思考の 極みです。

この雑誌の記事の中で

<沙石集> 明遍の言葉 出家遁世の定義

<世ニ捨テラレテ世ヲ捨テヌハ只非人成。

世ヲ捨ツトモ世ニ捨テラレズバ、遁レタルニアラズ>

とありました。

世を捨てるだけではだめで、世にも捨てられてこそ

出家遁世したことになる と

ナ ル ホ ド 厳し

……………………………………………………………………………………………………

松尾芭蕉の 奥の細道 の有名な冒頭の一文

月日は百代の過客にして、行きかう年も又旅人なり。

舟の上に生涯を浮かべ、馬の口とらへて老いを迎ふるものは、

日々旅にして、旅を栖とす。古人も多く旅に死せるあり。

予もいづれの年よりか、片雲の風に誘われて、

漂泊の思いやまず、・・・・・・・・・・

この 一文 限りなく深い

そして 芭蕉51歳 辞世の句

旅に病んで 夢は枯野を かけ廻る

こういう 魂の漂泊の旅人にして俳人

今のような 身一つになれない時代 には生まれては来ない人である。

芭蕉には 他の俳人と違って 生活の匂いが無い

余裕があったのかもしれないが 常に達観している。

そして、センスが抜群に良い。

世間を捨て 世間に捨てられ

自分をも捨てたところで

垂直に立ち昇る 言葉 も

また 旅人 か

旅する言葉

Posted by hamabeat at 18:19│Comments(0)

│ホーボー さすらいびと

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。