2010年09月26日

dylan になりたくなかった 男 後編

後編 ノーディレクション・ホーム

前回のブログ ドント・ルック・バック の続編です。

ノーディレクション・ホーム は ドント・ルック・バックの

翌年1966年のイギリス公演のドキュメンタリーが主ですが

彼の生い立ちから 1966年のライブまでを

ノーディレクション・ホームの ホーム を主題として

よく編集された作品だと思います。

マーティン・スコセッシ監督

Apple NHK BBC 等が関わっています。

これは ディランへのインタビューという括りではなく

独白/モノローグという形で始まり そして 終わります。

このドキュメンタリーで沢山の取り巻き、友人、ミュージシャンが

語っていますが 当時のディランの思い出を語っているだけで

ギンズバークの語り以外にあまり興味を持てません。

ディラン自身は 他に登場する人達と違い

過去を 甘い懐かしい郷愁や思い出話としては語っていません。

テーマは彼にとっての 家(精神的な意味での ホーム)です。

1965年のドント・ルック・バックのドキュメンタリーは

まだハッピーで牧歌的で甘い側面を持っています。

ディラン自身 望んではいないでしょうが

アイドル的なニュアンスだって多々あります。

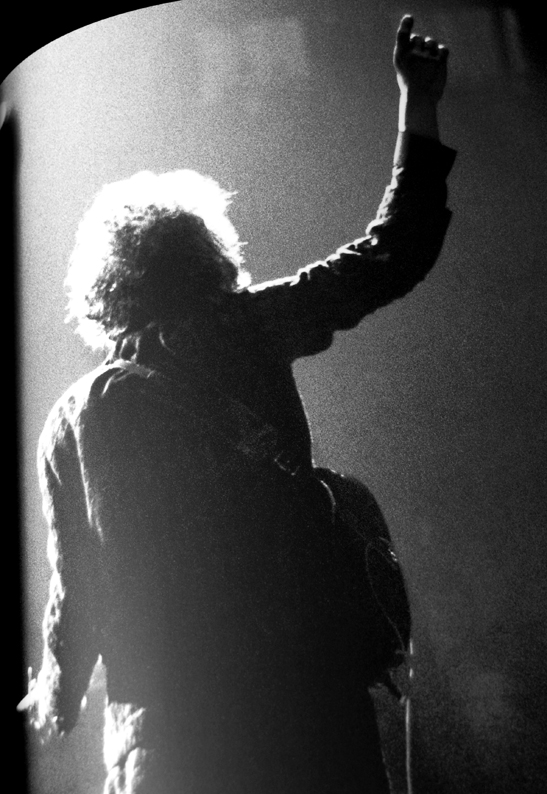

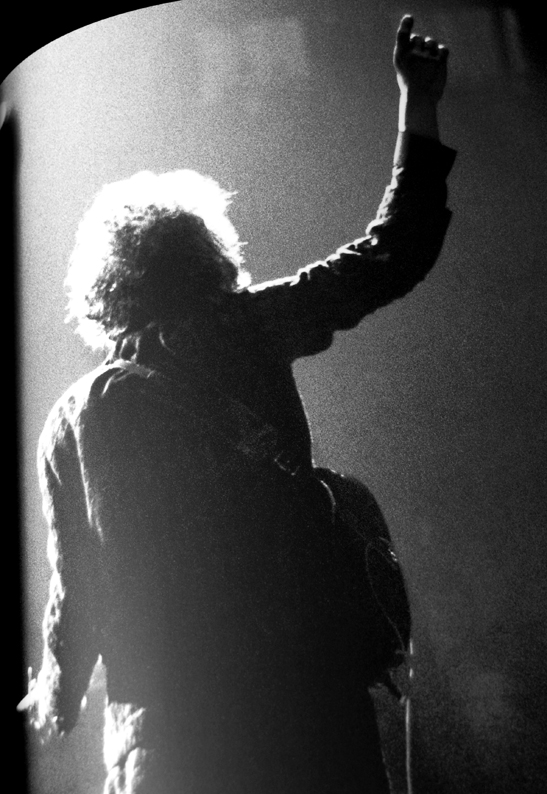

でも1966年のこのイギリスコンサートは

たかだか一年の年差ですが

次元の違う孤独な表現者として映っています。

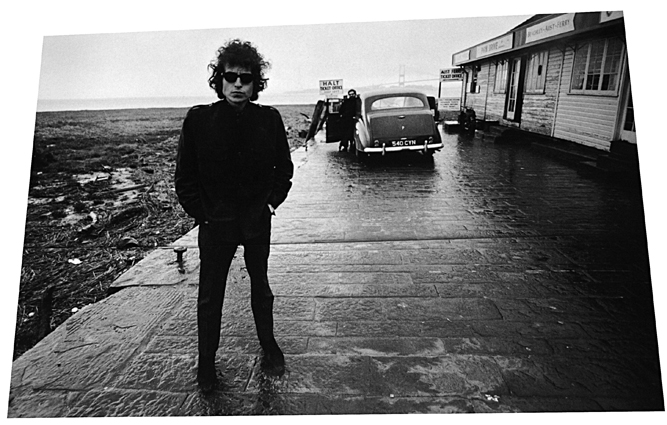

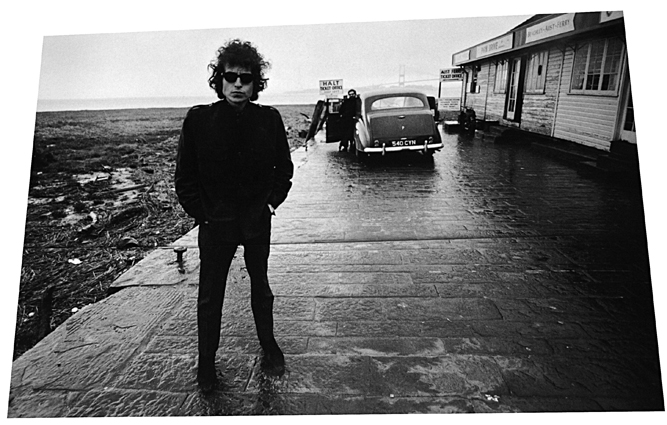

このDVDのジャケット写真一枚を見ても

非常にナーバスで 若者とは思えない表情です。

1962年にデビューアルバムを出して

1966年に Blonde on Blonde を出すまでに

4年間で 7枚のレコードを出し

その7枚のレコードの異質な上昇ベクトルの果てに

Blonde on Blonde でほぼ行き着くころまで登り詰めた

その時期ですから

以下ディラン自身が語っている言葉は

ブルーで表記します。

”自分の家”を見つけたかった

故郷への長い旅に出たオデッセウスのように

どこにあるかも分からない”自分の家”を目指し続けた

本来生まれるべき”家”に向かう旅をしているんだ

幼い時に レコードを聞いて

別の人間になった気がした

自分以外の者に

違った両親の元に生まれてきたように思った

生まれたのが ただの田舎町

どこにでもあるような町だ

活気をなくした町は

ただ朽ちて消えていく

そういうものだよ

あそこには 反抗するだけの哲学も思想もスタイルもなかった

深夜のラジオ放送が楽しみだった

見知らぬ所から 出力50キロワットで飛んできた

ラジオを聞き町を出たくなった

……………………………………………………………………………………

ツアーの後の方では

さすがに彼も疲れきって こんなことを口走る

新聞の記事で 全員が会場から出て行ったと

僕はリバプールで読んだ

僕も出て行こう

本物を出せ

長いツアーだな

よく憶えていない そうだな 長い間やってるよ

今夜はやれそうにない どうしても頑張れそうにないんだ

きっと歌わない方がいい

新しいディランを雇って そいつにやらせる

どれだけもつか 見ものだな

……………………………………………………………………………………

このDVDには なぜか ザ・バンドのメンバー

それに ロビー・ロバートソンすら出てこない。

”The Last Waltz" でもあれほど

マーティン・スコセッシと懇意にしていた彼らが

一人も登場していない。

なにか 訳がありそうだが 詮索はしない。

別のビデオから補足したいと思います。

ザ・バンドのロビー・ロバートソンによる

この時の 回想ですが 長いけれど引用します。

フォーク・ミュージックをエレクトリックでやるなんて

当時としては考えられないことだった

とにかく歌詞の言葉数がやたらに多い

それまでみたいに”ウーウー”歌っていればいいような音楽ではない

何を歌ってもいいんだ いかしてたね

とても厳密で・・・さえた音楽だった

僕達はただ演奏していただけ ところが彼は何かについて語っている

いろんなことについて歌っていた

戦争について歌ったり・・・・・

かんべんしてよって感じだったよ おかしかったよ

だって僕達がどう思っているか 彼はちゃんと知っていたから

でも彼はそんなことお構い無しだった

彼には見えていたみたいだ

この組み合わせで何か新しい物が生み出されるということが

僕達は大いに悩んだよ

”これで音楽なんだろうか?”

”これで良いのだろうか?”

やっていて楽しいのはいいのだけれど・・・

こんな音楽聞いたことが無いから判断のしようがないんだ

新しいものには比較対象がないから判断がなかなか出来ない

だから結果的にはいいことだけど・・・

でもその渦中にいると 本当にこれでいいのか不安になる

決まり事を全て破ってしまったと

その上(1966年の)ツアーが大変だった。

ステージに上がり演奏する

するとショウの初めから終わりまで客は終始ブーイング

荷物をまとめて次の街に行く

ステージに上がるとまたブーイング

その繰り返しで世界中を回った

客はステージに向かっていろんな物を投げつけてくる 卵とか

気付いてみたら ボブ・ディラン&ザ・バンド になっていた

これまでずっと僕たちは自分達の音楽を一音たりとも変えていない

世界が変わったようだ

僕達は変わらないのに 回りの世界が変わった

ある意味では面白かったよ

地獄を潜り抜け出たら出口のところで

<君達のやってきたことは正しかった> と言われるようなものさ

この ロビー・ロバートソン の回想は その時代とその状況の中で

彼らの行動と混乱した気持ちが伺えます。

このビデオのなかには 最もふさわしいコメントだと思うのですが........

……………………………………………………………………………………

ラストシーンは舞台裏で

さて あの人の登場です

墓場から 戻ってきました

と ひとりつぶやき ステージに上がり

ユダ!(裏切り者!)と罵られ

お前(世界)なんてみんな信じてないさ

みんな(世界) は嘘つきさ

さあ (世界もなにも聞こえないくらいに)ガンガンでっかい音でやろうぜ

()の中は 僕の解釈です 悪しからず

と 全てに挑戦するかのように 演奏が始まります。

その Like a Roling Stone が 始まり

この曲でドキュメンタリーは終わります。

この時 何かが終焉し 何かが始まろうとしていた

まわりは勿論、ディラン自身でさえ気づいていなかった

この時代の この瞬間 だったように思います。

……………………………………………………………………………………

このドキュメンタリーのテーマは

ディランにとっての ”家” に終始しています。

家に帰りたい

家って何だろう

ただ 家に帰りたい

と呟く

ディランにとって家とは

故郷の家でも 暖かい家庭でも

ホームと呼べる処でもない

それは 戻るべき所でも 帰るべき所でも ない

direction home(目指すべき家)ではあるが

具体的にどういう家かを述べている訳ではない。

いまでも 探し続けているとしか言ってない

死ぬまでそうだろうと思う。

ずっとそうしてきたからこそ

彼は 誰も足を踏み入れることが無かった領土にたどり着き

さらに 遠くまで自分を捜して歩き続けている様に思える。

ディラン自身が no direction home

であり 転がる石であり

how does are feel?

(どんな気持ちだい?)

を 最も感じている

dylan になりたくなかった 男

かもしれない

時代を疾走してきた者だけが感じる風の冷たさと暖かさ

ディランの語る言葉がそのことを感じさせてくれます。

前回のブログ ドント・ルック・バック の続編です。

ノーディレクション・ホーム は ドント・ルック・バックの

翌年1966年のイギリス公演のドキュメンタリーが主ですが

彼の生い立ちから 1966年のライブまでを

ノーディレクション・ホームの ホーム を主題として

よく編集された作品だと思います。

マーティン・スコセッシ監督

Apple NHK BBC 等が関わっています。

これは ディランへのインタビューという括りではなく

独白/モノローグという形で始まり そして 終わります。

このドキュメンタリーで沢山の取り巻き、友人、ミュージシャンが

語っていますが 当時のディランの思い出を語っているだけで

ギンズバークの語り以外にあまり興味を持てません。

ディラン自身は 他に登場する人達と違い

過去を 甘い懐かしい郷愁や思い出話としては語っていません。

テーマは彼にとっての 家(精神的な意味での ホーム)です。

1965年のドント・ルック・バックのドキュメンタリーは

まだハッピーで牧歌的で甘い側面を持っています。

ディラン自身 望んではいないでしょうが

アイドル的なニュアンスだって多々あります。

でも1966年のこのイギリスコンサートは

たかだか一年の年差ですが

次元の違う孤独な表現者として映っています。

このDVDのジャケット写真一枚を見ても

非常にナーバスで 若者とは思えない表情です。

1962年にデビューアルバムを出して

1966年に Blonde on Blonde を出すまでに

4年間で 7枚のレコードを出し

その7枚のレコードの異質な上昇ベクトルの果てに

Blonde on Blonde でほぼ行き着くころまで登り詰めた

その時期ですから

以下ディラン自身が語っている言葉は

ブルーで表記します。

”自分の家”を見つけたかった

故郷への長い旅に出たオデッセウスのように

どこにあるかも分からない”自分の家”を目指し続けた

本来生まれるべき”家”に向かう旅をしているんだ

幼い時に レコードを聞いて

別の人間になった気がした

自分以外の者に

違った両親の元に生まれてきたように思った

生まれたのが ただの田舎町

どこにでもあるような町だ

活気をなくした町は

ただ朽ちて消えていく

そういうものだよ

あそこには 反抗するだけの哲学も思想もスタイルもなかった

深夜のラジオ放送が楽しみだった

見知らぬ所から 出力50キロワットで飛んできた

ラジオを聞き町を出たくなった

……………………………………………………………………………………

ツアーの後の方では

さすがに彼も疲れきって こんなことを口走る

新聞の記事で 全員が会場から出て行ったと

僕はリバプールで読んだ

僕も出て行こう

本物を出せ

長いツアーだな

よく憶えていない そうだな 長い間やってるよ

今夜はやれそうにない どうしても頑張れそうにないんだ

きっと歌わない方がいい

新しいディランを雇って そいつにやらせる

どれだけもつか 見ものだな

……………………………………………………………………………………

このDVDには なぜか ザ・バンドのメンバー

それに ロビー・ロバートソンすら出てこない。

”The Last Waltz" でもあれほど

マーティン・スコセッシと懇意にしていた彼らが

一人も登場していない。

なにか 訳がありそうだが 詮索はしない。

別のビデオから補足したいと思います。

ザ・バンドのロビー・ロバートソンによる

この時の 回想ですが 長いけれど引用します。

フォーク・ミュージックをエレクトリックでやるなんて

当時としては考えられないことだった

とにかく歌詞の言葉数がやたらに多い

それまでみたいに”ウーウー”歌っていればいいような音楽ではない

何を歌ってもいいんだ いかしてたね

とても厳密で・・・さえた音楽だった

僕達はただ演奏していただけ ところが彼は何かについて語っている

いろんなことについて歌っていた

戦争について歌ったり・・・・・

かんべんしてよって感じだったよ おかしかったよ

だって僕達がどう思っているか 彼はちゃんと知っていたから

でも彼はそんなことお構い無しだった

彼には見えていたみたいだ

この組み合わせで何か新しい物が生み出されるということが

僕達は大いに悩んだよ

”これで音楽なんだろうか?”

”これで良いのだろうか?”

やっていて楽しいのはいいのだけれど・・・

こんな音楽聞いたことが無いから判断のしようがないんだ

新しいものには比較対象がないから判断がなかなか出来ない

だから結果的にはいいことだけど・・・

でもその渦中にいると 本当にこれでいいのか不安になる

決まり事を全て破ってしまったと

その上(1966年の)ツアーが大変だった。

ステージに上がり演奏する

するとショウの初めから終わりまで客は終始ブーイング

荷物をまとめて次の街に行く

ステージに上がるとまたブーイング

その繰り返しで世界中を回った

客はステージに向かっていろんな物を投げつけてくる 卵とか

気付いてみたら ボブ・ディラン&ザ・バンド になっていた

これまでずっと僕たちは自分達の音楽を一音たりとも変えていない

世界が変わったようだ

僕達は変わらないのに 回りの世界が変わった

ある意味では面白かったよ

地獄を潜り抜け出たら出口のところで

<君達のやってきたことは正しかった> と言われるようなものさ

この ロビー・ロバートソン の回想は その時代とその状況の中で

彼らの行動と混乱した気持ちが伺えます。

このビデオのなかには 最もふさわしいコメントだと思うのですが........

……………………………………………………………………………………

ラストシーンは舞台裏で

さて あの人の登場です

墓場から 戻ってきました

と ひとりつぶやき ステージに上がり

ユダ!(裏切り者!)と罵られ

お前(世界)なんてみんな信じてないさ

みんな(世界) は嘘つきさ

さあ (世界もなにも聞こえないくらいに)ガンガンでっかい音でやろうぜ

()の中は 僕の解釈です 悪しからず

と 全てに挑戦するかのように 演奏が始まります。

その Like a Roling Stone が 始まり

この曲でドキュメンタリーは終わります。

この時 何かが終焉し 何かが始まろうとしていた

まわりは勿論、ディラン自身でさえ気づいていなかった

この時代の この瞬間 だったように思います。

……………………………………………………………………………………

このドキュメンタリーのテーマは

ディランにとっての ”家” に終始しています。

家に帰りたい

家って何だろう

ただ 家に帰りたい

と呟く

ディランにとって家とは

故郷の家でも 暖かい家庭でも

ホームと呼べる処でもない

それは 戻るべき所でも 帰るべき所でも ない

direction home(目指すべき家)ではあるが

具体的にどういう家かを述べている訳ではない。

いまでも 探し続けているとしか言ってない

死ぬまでそうだろうと思う。

ずっとそうしてきたからこそ

彼は 誰も足を踏み入れることが無かった領土にたどり着き

さらに 遠くまで自分を捜して歩き続けている様に思える。

ディラン自身が no direction home

であり 転がる石であり

how does are feel?

(どんな気持ちだい?)

を 最も感じている

dylan になりたくなかった 男

かもしれない

時代を疾走してきた者だけが感じる風の冷たさと暖かさ

ディランの語る言葉がそのことを感じさせてくれます。

Posted by hamabeat at 14:45│Comments(0)

│僕の裏ページ

※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。